- 1.∞の口の形に気づく

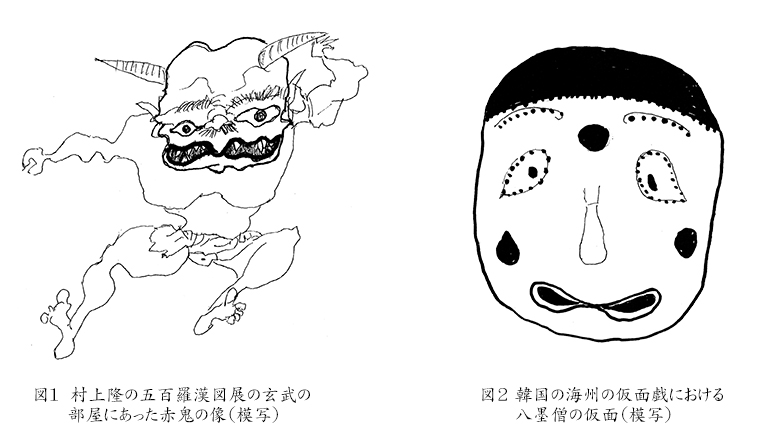

現在、ネパールを中心としたヒマラヤ山系の仮面を30ほど持っているが、その中でも特に変わっているとは思っていなかった仮面が、左側の仮面である。そんなに古くもなく、この仮面を骨董市で見つけたときは、平凡な仮面なので買うのをやめようかと思ったくらいである。10年間ぐらい、ほとんど気にもかけないで、他の仮面と並べて壁に掛けていたように思う。この仮面の口の形が、中央だけが閉じていて左右が開いている、いはば「∞」のようなへんな形をしていることに気づいてはいたが、特に気にもしていなかった。しかし、ここ1年ほど前から、なぜこのような実際にありえない形をしているのか気になりだして、ずっと考えるようになった。他にそのような口の形をしている仮面がないかと、とりあえず自分の仮面コレクションを探してみると、引出から日本の仮面と思われる右側の仮面が見つかった。見つかった右側の仮面も、比較的新しく地味な仮面であり、何かお坊さん役で田舎芝居に使われた仮面なのかなあと、思っていた程度だった。 江戸時代の浮世絵や水墨画や障壁画などにそのような口の形をした人物が描かれていないか、もしあればなぞを解く手がかりがあると思って少し探してみたが、今のところ見つかっていない。「∞」の形に近い口をもつ顔を見たのは、過去に2回あった。それが、下に示した図である。その一つは、昨年(2016年)から今年にかけて六本木ヒルズにある森美術館で開かれていた、村上隆の五百羅漢図展において、玄武の展示室の中央に描かれた巨大な雷神のような赤鬼とみられる像である。(図1)羅漢が五百人も描かれているのだから、その中のひとりぐらいは、このような口の形をしている羅漢がいるのではないかと、期待して展覧会を見に行ったが、そういう口をした羅漢はいなかったが、幸運にも赤鬼の口が「∞」に近い形で描かれているのを見つけた。ただ、青鬼の大きく開けた口と対比して閉じた口(うんぎょう)として描がかれ、閉じていても唸っているのだということを口の左右をすこし開けることで表現しているようだ。 もう一つ、韓国の民俗仮面の写真集のなかに、図に出てくるような仮面が見つかった。海州の仮面戯で使われる、八墨僧(破戒僧)といわれる仮面である。(図2)これも、口は閉じているが、何かぶつぶつ言っている状態を表すために、このような口の形をしているようである。私はこの仮面を所有しているわけではなく、また実際にこの仮面や仮面戯を見たわけではないが、口だけでなく顔全体が、まともに説教もできないだらしない坊主を表しているように見える。 しかし、ここに示した私の2つの仮面は、いずれも口の形の∞がくずれていなくて明快であり、仮面の表情から見ても、唸っているとか口ごもっているように見えない。私には、これら2つの仮面の口の形は、何か別の意味を持っていて、われわれにそれを伝えようとしているに見えるのである。

2.不二と維摩教

2013年、私は長年収集してきた世界の民俗仮面をモバイル・ミュジアムとして公開移動展示しようと決心した時、そのコレクション名を不二真直(フジマスク)民俗仮面コレクションとした。不二は、本名の藤谷のフジを不二にしただけで、それ以上深く考えたわけではなかった。広辞苑では、不二は 【1】ふたつないこと、【2】ふたつに見えるが実はひとつであること、と記されている。もちろん、個人でこれくらい多くの世界の古い民俗仮面を収集しているのは、日本では私ぐらいかなあという軽い気持ちもあって、【1】の意味で不二としたのかもしれない。ただ、後述するように、【2】がここで重要な意味をもってくるとは、考えもしなかったことである。 実は、不二という言葉は、仏教に関係する言葉だったのである。よく見れば、二つの仮面はいずれもチベット教や仏教に関係しているように見える。何か仏教に関係があるのではないかということで、図書館で仏教関係の本をパラパラ見ていたら、「不二」は聖徳太子の頃に日本に入ってきた維摩教の中心理念だったことがわかってきた。そんな古い難解な経典を私が理解し解説するわけにいかないので、『ひろさちやの維摩経講話』という本を読んで、ほんの少し理解を深めた程度であるが、「不二の法門」に入ることはどういうことか少しは理解できたので、それを次節で簡単に述べておきたい。

3.不二の法門

ひろさちやは、次のように解説している。

我々は現実の世界の中で、いつも自分自身や周りの社会の人々を【分別】して生きている。善と惡、大と小、長と短、強いと弱い、優等生と劣等生、金持ちと貧乏人、きれいと汚いという具合に、分別している。また、安心と不安、喜びと悲しみ、上手と下手等というようにも分別する。このように相反する状況を分別すれば、劣等生はよくないとか貧乏人はよくないという思いにかられ、いらいらしたり、がつがつした人生を送る人も出てくる。全員が、優等生になることも、全員が金持ちになることも、あり得ないわけである。すこしずつ成長することはあるかもしれないが、それぞれが自分の能力に応じて、また自分の経済力に応じて、分別せず幸福にうまく生きることを考えればよいのである。私たちは時々不安に駆られることもあるが、本当に不安というものがある訳ではない。不安をなくそうと気持ちを切り替え努力をして不安を滅したと思っても、安心が得られるものではない。不二の法門に入るためには、要するに悟りを開くためには、そういう自分を取り巻くさまざまな事象を[分別してはいけない]ということなのである。

維摩経では、【無分別】を教えている。この【無分別】が「不二」なのである。本来ひとつであることを、わざわざふたつに分別して、ひとりで悩むということを克服しないといけないのである。ひとつのことをふたつにしないことが「不二」であり、そういう心を持てるようになって、はじめて「不二」の法門に入ることができるというわけである4.なぜ「∞」の口の形にしたか

口の形は、口をあけているか、口をとじているか、そのふたつの形しかないのに、なぜそれらふたつを同時に表現する「∞」の明快な口の形にしたのだろうか。ふたつのことを、ひとつの形にすることは、実際にはできないことでありあり得ないとわかっていても、造形として表現は可能である。では、なぜわざわざこのように表現したかは、私が今まで述べてきた「不二」の思想に関係があるよう様に思える。ひとつのことをふたつに分別するな、ということが「不二」の思想であり、本来ふたつの行為をひとつにすることは逆のようにも思われるが、私にはひとつの「∞」の口の形にすることによって、「不二」の思想をその仮面を見る人に伝えたかったのではないかと思えるのだ。口を開けているのでもなく、閉じているのでもない形にすることによって、ものの例えとして、われわれに分別するなと教えているのである。もちろん私の見方が正しいかどうかはわからないが、とりあえずこれで自分自身にとって疑問がすこし解けたと思っている。

何の変哲もないこれらの仮面でも、よく見ると面白い意味が隠されていることもあるのだということを、今回の学習で実感した次第である。一見つまらないと思っていたこれらの仮面も、見方次第では急に面白い貴重な仮面に変化してしまうから、民俗仮面というのは不思議なものである。

- TOP>

- 仮面講座6